协作机器人(cobots)当下是自动化行业中的网红,凭借轻巧灵活的特性频频出席各大展会吸睛,甚至在餐厅充当起了调酒师和冰激凌店员。

相信令大家最为直观的印象应该是它的“珠圆玉润”,这背后还有着大学问。为了让机器人能紧密的与人类合作,需要限制机器人的功率与力度。这就是第一种协作模式。除了在机器人关节内部使用扭力/反馈型传感器外,还会在外部安装传感器或直接使用弹性关节。

从外观设计讲,生产商则会尽可能的使用弧形边角、软垫或增大表面积从而避免接触面对人体造成伤害。这也是为什么协作机器人总向我们伸出“圆手”的原因之一。

第二种协作模式我们称为手动引导,这是目前应用最少的一种模式,通常用于动力辅助(例如将备件轮胎安装在新车上)。这种模式下通常需要在机器人上安装特殊设备实现引导功能。

第三、第四种协作模式分别是安全级监控停止;速度和距离监控。这两种模式更能适用传统机器人,同时也需要安装安全传感器并进行监控。当您希望适用传统型机器人实现人机协作时则需要使用诸如安全激光扫描器、安全限位开关、安全PLC甚至是安全网络 - 叠加在IO-Link上的安全。

虽然协作机器人增速高涨不下,但据推测直到2025年传统机器人依然会占据2/3的市场份额,这也意味着有许多用户会希望改善传统机器人解决方案去实现“协作”功能。

首先需要设定机器人的“局限区”,在具体的3D维度限制机器人的动作。以往通常使用硬停止、限位开关或传感器得以实现,最近随着ANSI RIA R15.06机器人标准的出台,生产商可使用"安全移动(Safe Move)"或“双重安全检查(Dual Check Safety)”软件让机器人自我监控并确保不超边界。这种情况下需要在机器人内部得到安全位置的反馈并安装多个传感器。局限区会根据程序进行动态变化,确保足够的灵活度以便机器人能在安全范围内移动。

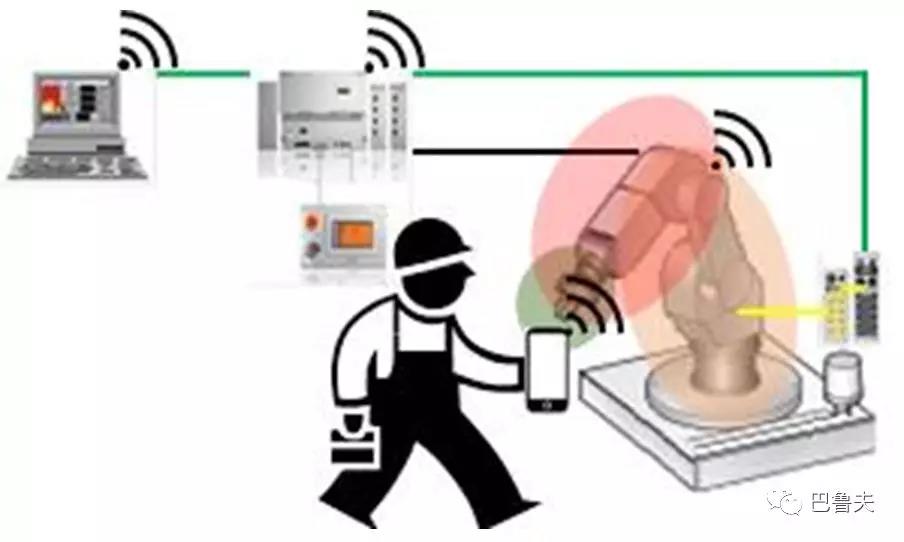

其次需要定义并监控安全区域。使用安全级的传感器跟踪机器人周边的人员及设备的位置并向安全控制器及机器人发出停止(警告)信号。

以往,机器人与安全的集成需要使用长长的线缆连接诸多安全传感器,再一直拖至控制柜,耗时耗力还容易接错线、损坏电缆。

此时,在集成安全传感器时,您会发觉叠加在IO-Link上的安全能极大程度简化集成过程并节省相关成本。

凭借标准的电缆、接插件和网络模式,IO-Link能显著减少成本、提升速度、缩短连接长度。此外,使用网络、主站及Hub的结构更便于更改您的结构布局。

(转载)