人们错过惊鸿一瞥的美景之后,会遗憾没能给它拍张照。照片就是一段小时光,通过拍摄照片记录难忘的瞬间,以供欣赏与回忆,因此当然希望这张照片是好的而非大型翻车现场。

可是,对于普通人而言,用专业相机拍出一张好照片真的太难了!光圈、快门、IOS、定焦镜头……一系列专业名词让大多数人迷糊。

不过,如今只需要打开手机相机,“咔嚓”一下,一张美美的照片就诞生了。在拍摄功能变得越来越好用的背后,则是手机影像系统从硬件到软件的不断探索与革新。

1. 在“提高像素”的道路上一路狂奔

2000年,世界上第一款搭载内置摄像头的拍照手机打开了新世界的大门,从那时起,更好的画质就成为了厂商们的不懈追求。

像素数量与成像效果密切相关,因此在很长一段时间里,手机拍摄都处于“像素即正义”的时代,从最开始的11万像素,到百万、千万、一亿像素的智能手机先后登场,像素成为了手机的核心宣传点之一。

然而,高像素≠高画质,要想拍出一张好照片,单单进行像素升级可不够,对焦、变焦、补光、防抖、滤镜、HDR、画质提升等功能也得安排上。

2. 硬件创新打造差异化产品

要想打造差异化产品,硬件的发展至关重要。厂商一直在探索更适合手机的摄像头模块。

VCM音圈马达使手机摄影实现了自动对焦,而镜头并不向外突出的光学变焦潜望式镜头的出现,则让手机摄影进一步升级。但受结构限制,潜望式镜头让大光圈难以实现,画质也受到一定影响。而且,采用潜望式镜头的手机,价格都十分昂贵,难以大规模普及。

那如果拍摄环境太黑怎么办?“要有光”。于是,厂商尝试为手机配备硕大的氙气闪光灯,但这又影响了手机的便携性。

3. 手机摄影,硬件面临挑战

在轻薄型智能手机出现后,手机影像系统面临大体积模块组件无处安放的问题。为此,手机厂商不得不在硬件上继续做更多突破。

例如小巧节能的双色温闪光灯、快速且能够适应暗光环境的激光对焦技术及相位对焦技术,以及“一个摄像头办不到的就再来一个”的双摄、多摄技术等新工艺层出不穷。

在传感器的创新上,背照式感光元件、堆栈式感光元件先后登场。厂商在感光元件上堆栈了越多层的像素、电路、缓存、DSP……以控制底噪的产生,让照片画质更好。

然而,手机内部空间 “寸土寸金”,以硬件的加法来提高成像品质总会走到尽头,且成本也居高不下,手机摄影需要寻找新的突破之道。

4. AI和算法调教的摄影大师

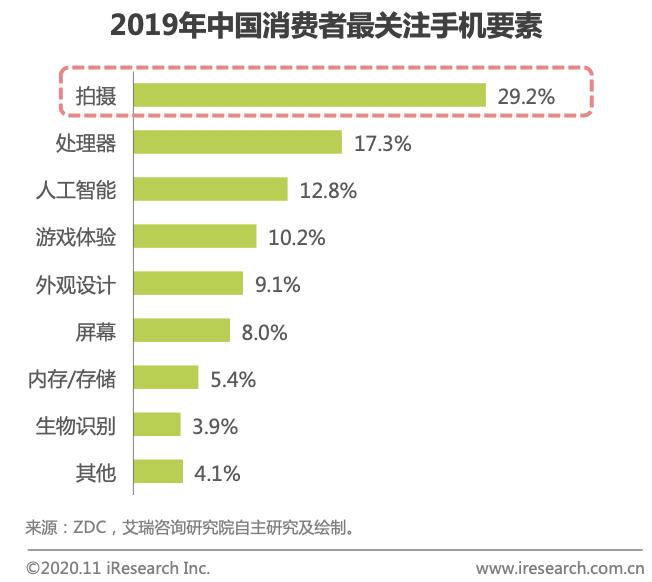

《2020中国人工智能手机白皮书》数据显示,“拍摄”是2019年中国用户最关注的手机功能,远超第二名。消费者对手机摄影如何“拍得更好”愈发关注,通过计算摄影提高照片和视频美感,“光学系统+传感系统+计算系统”(简称光感知系统)的系统化调校成为手机行业发力的重点。

旷视从AI算法的角度,重新思考光感知系统与人工智能技术的联系,提出了AI重新定义光感知系统的设计思路:将光感知系统“首先聚焦硬件升级—再通过算法辅助—最后优化后期处理”相对流程化和独立化的传统升级方式,转变为光感知系统软硬件“一体化协同升级”,以实现光感知系统全流程的能力提升,带来指数型改变。

基于先进的AI算法,旷视的计算摄影方案能够为手机摄影提供画质优化、多摄切换和融合、肖像美化、视频优化等功能。而在AI重新定义光感知系统的思路下,越来越好用的手机影像系统功能将成为可能。

照片把重要性赋予事件,使事件可记忆。

手机摄影的便携性赋予了人们随想随拍的能力,而AI算法则加速了手机影像功能的进化,让那一瞬间更加美好。

(转载)